艾瑞:在線教育熱土資本依然活躍

中國在線教育經過2013年的預熱,2014年的大熱,2015年的井噴,以及2016年“直播元年”,2017年中國在線教育又將何去何從,是跟隨科技潮流開發新熱點,還是遭遇資本寒冬?2017年1月,布局直播答疑的學霸君宣布完成1億美元C輪融資,由招商局資本和遠翼投資領投,皖新傳媒、摯信資本等多家機構跟投,為2017年的融資開了個好頭。隨后5月,轉戰直播互動教育的猿輔導宣布獲得由華平投資集團領投、騰訊跟投的1.2億美元的E輪融資。從資本市場對K12教育階段的投資熱度來看,2017年在線教育領域似乎并不蕭索。

在線教育市場整體融資次數回落,且集中在天使輪與A輪

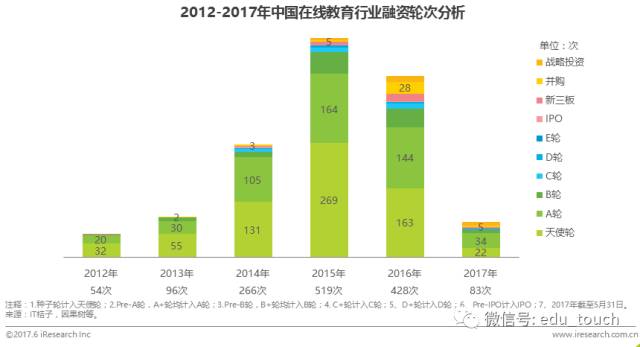

自2012年以來,在線教育逐漸受資本市場追捧,其熱度逐漸上升,并在2015年呈井噴之勢,隨后直播技術等發展催生直播熱,形成2016年的“教育直播元年”。縱觀在線教育市場與資本市場的多次碰撞,我們發現從2012年開始,在線教育的融資次數逐年攀升,2015年的融資次數最多,為519次,到2016年出現回落,為428次;從融資輪次來看,歷年均有超過六成的融資集中在早期的天使輪和A輪,進入C輪及以后融資輪次的企業很少,這意味著跑在前面的企業相比于整個在線教育市場而言,占比很小,在線教育市場整體處于發展早期階段。

通過對比2015年和2016年的并購情況,并購次數由2015年的5次并購急劇增加到2016年的28次并購,如豬八戒收購蘿卜網、立思成收購跨學網、文化長城收購智游臻龍等,行業內并購之勢明顯。

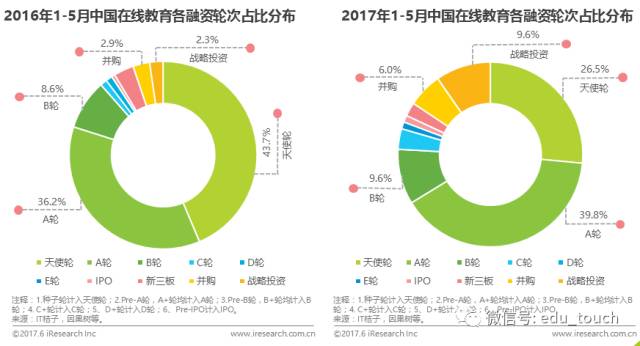

將2017年與2016年同期的融資輪次進行對比,我們發現2017年的融資次數為83次,比2016年同期的176次減少93次;但對比融資金額,我們可以看出在融資次數減少一半的前提下,2017年的融資金額高達到49.5億人民幣,與去年同期相比僅下滑39.2%,這說明資本市場依然活躍,對優質項目的投入力度并未減少。從融資輪次分布來看,2017年天使輪和A輪融資依然是最多的,占比超過融資總數的60%,相比2016年減少13.3%,一方面反映出在線教育行業處于早期階段,行業內參與者依然眾多,另一方面也可見資本市場雖然更加理性,但是對教育行業的熱度不減,擁有創新性的初創企業無需擔心入局已晚。

2017年較2016年同期出現大幅增長的是并購和戰略投資次數,其占比分別由原來的2.9%和2.3%增長為6.0%和9.6%,這表明行業內并購頻次增加,諸多在線教育領頭企業開始通過并購的方式擴大自己的產品線或業務范圍。同時,企業間的戰略投資增加,行業上下游或行業內企業間合作共贏局面開始雛形。

K12、語言類和職業教育仍為熱門領域,教育信息化受到資本青睞

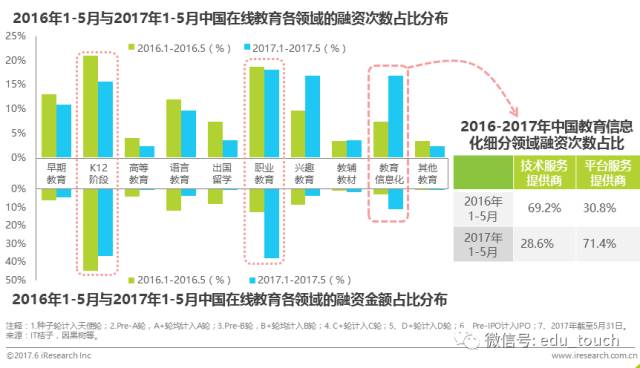

從在線教育各細分領域的融資次數來看,最受資本市場青睞的在線教育類型依然是K12教育、職業教育以及語言教育。2017年興趣教育和教育信息化領域的融資次數相比于2016年同期出現明顯增長,占比均為16.9%,其中教育信息化中有超過70%的融資次數集中于平臺服務提供商,這可能主要是以下兩方面的原因,其一,直播互動教學的火熱一直延續到現在,直播互動教學的效果和場景已經逐步受到認可;其二,直播技術等新興技術的發展,使得在線教育的行業壁壘相對于其他方面更容易構筑。

從融資金額來看,職業教育的融資金額遠超2016年同期,占比高達37.8%,這可能主要是由于職業教育人群具有體量巨大、自主性高、付費意識強等特點,其盈利模式較為明朗,備受資本市場垂青,同時也不斷吸引新的創業者加入戰局,并且不斷切入更加垂直的市場從而創造新的藍海。而反觀K12教育,雖然受眾基數大,需求高,但由于該階段人群學習的單向流動性,學員在每個階段停留時間有限,且相對而言試錯成本更高,故行業內玩家不僅要考慮獲客成本,而且要想辦法提高用戶粘性。基于以上特點,K12領域正處于收入模型的不斷探索階段,企業發揮自主和創新的能動性比較高,尤其是隨著直播互動教育潮流的涌動,與直播互動教育相關的內容、技術等方面不斷吸引了眾多的創業者的入局,當然資本市場也抵擋不住K12教育這塊蛋糕的誘惑,向K12教育領域的諸多企業及創業者拋出橄欖枝,如前文所述的學霸君、猿輔導等所獲得的過億美元融資。

在線教育在發展過程中經過反復摸索,不斷加深對教育規律的理解,最終會回歸到教育本質,即對知識的傳播、學以致用以及最后的演繹。對教育本質的把握將為在線教育帶來更多可能,未來教育企業將重新定義好老師、好課程。隨著人工智能、大數據技術、VR/AR等新興技術的興起,在線教育將進一步走向IT化、數據化,學生的學習路徑將被以數據的形式記錄,經過大數據、建模等技術手段可以將已有數據進行模型化分析,而老師則可以根據學生提供的信息以及數據信息進行分析,為學生提供個性化的學習方案;而對于課程的制定,則需要建立在良好的學習場景和學生的認知規律的基礎上,更加符合學生的學習特點及學習軌跡。未來在線教育企業和老師不會只是知識的傳播者,而是會依托新興技術因材施教,更具針對性的加強學員對知識的吸收、加工及演繹,回到教育本質。

(本文為艾瑞網獨家原創稿件 )